are

忌野清志郎:Vo. Gtr. Harp

小林和生 :Bass. Cho.

破廉ケンチ:Gtr. Cho.

仲井戸麗市:Gtr. Vo. Cho.

新井田耕造:Drums

小川銀次:Gtr.

Gee2wo:Key. Cho.

春日博文:Drums. Gtr.

厚見玲衣:Key.

日本のスーパーR&Rバンド=RCサクセションと言っても誰も異論はないだろう。それくらいの圧倒的な存在感が現在でも、そしてこれからも続いて行くバンドだと思う。小学生の頃「い・け・な・いルージュマジック」の大ヒットで初めてその存在を知った忌野清志郎さん。それにともなってRCサクセションの存在も知ったのだが、あまりにも最先端過ぎてその頃のオレにはカッコよさがまったくわからなかった。その後中学生から高校生になり、A.R.B.やThe Mods、The Roostersを聴くようになるのだが、RCサクセションにはなぜか向いていかなかった。 恥ずかしながらちゃんと聴くようになったのはつい数年前の事だ。

去年の5月2日、下北沢club251で行われた「KIYOSHIRO MEMORIAL~Tribute to King of Soul 2010」に出演するにあたってRCサクセションの曲を初めてコピーしたのだが、これが、最高におもしろかった!高校生の頃、好きなバンドのコピーを夢中でやっていた時のように、気付いたら同じ曲を一人延々、黙々と繰り返していた。そして今年もありがたいことに同じ日、同じ場所で 「KIYOSHIRO MEMORIAL~Tribute to King of Soul 2011」に出演させてもらう。この日はRCサクセションと共に忌野清志郎さんが作ったスーパーR&Rの数々が、日本中のいろんなところで演奏され歌われることだろう。オレもしっかりと演奏したいもんだ。

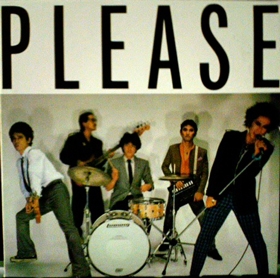

-PLEASE-

永遠の名曲「トランジスタ・ラジオ」「いい事ばかりはありゃしない」収録の1980年にリリースされたスタジオレコーディング4枚目。去年の KIYOSHIRO MEMORIAL~Tribute to King of Soul 2010ではホフディランのワタナベイビー氏が「トランジスタ・ラジオ」を歌っていたのを思い出す。新井田耕造氏の叩き出す8ビートがとても新鮮に響いた。勉強ですな。

-BEAT POPS-

「SUMMER TOUR」が小学生のときに当時の音楽番組から流れてきた記憶があるのだが、、、果たしてその記憶が正しいのかどうかあやしいところ。去年のKIYOSHIRO MEMORIAL~Tribute to King of Soul 2010で宮田和弥氏が歌った「つ・き・あ・い・た・い」、藤井一彦氏が歌った「君を呼んだのに」が収録されている。1982年リリースの6枚目のアルバム。

-HARD FOLK SUCCESSION-

1982年にリリースされた編集盤。まだエレクトリックになる前の音源集で未発表音源も収録されている。初期の頃のRCサクセションの音源もオレは大好きだ!なかでもこの編集盤にしか収録されていない「あの歌が思い出せない」は是非とも聴いてほしい名曲だ。

2009年5月2日に天国に旅立ってしまった忌野清志郎さん。

素敵な音楽を本当にありがとう!

2011.05.01.

The Band are

Levon Helm : Drums, Vo.

Rick Danko : Bass,Vo.

Robbie Robertoson : Gtr. Vo.

Garth Hudson : Key. Sax.

Richard Manuel : Key, Vo.

初めてそのバンド名を聞いたときは、自分の耳を疑ってしまった。「ええっ!!!そんなバンド名のバンドってあんのか?」と。今回はそんな超シンプルな名前のバンド「The Band」にスポットライト!!!

高校を卒業した頃、それまでイギリスのロックバンドに夢中だったオレに「アメリカン・ロック」の洗礼がやってきた!Bob DylanやNeil Young、Janis JoplinにThe Byrds、C.S.N.&Y.にC.C.R.などなど、、、。貸しレコード屋さんで借りたり、友達に録音してもらったりと、急速にアメリカン・ロックとの距離が近くなった。The Bandを聴いたのもその頃。映画「Easy Rider」で使われていた名曲「The Weight」が印象的で、その曲が収録されているファーストアルバム「Music From The Big Pink」を友達に録音してもらったんだが、「The Weight」以外の曲にはなかなか入って行けなかったのをよく覚えている。やはり、ちょっと背伸びして聴いている感じと言ったらいいのか、ぜんぜんピンとはきていなかった。

-Music From The Big Pink-

The Bandのファーストアルバム。どう聴いてもデビューしたてのバンドの演奏には聴こえない。演奏も歌もかなりの腕前だ!それもそのはずで1950年代の終わり頃、The BandはRonnie Hawkinsというシンガーのバックバンド「The Hawks」として活動を始め、1965年にBob Dylanのツアーバンドに抜擢される。その後バンド名を「The Band」に改め、1968年にレコードデビューすることに。この間、約10年の時間が経っているのだから、ファーストアルバムでいきなりの演奏力も納得というもの。1曲目の「Tears Of Rage」のイントロからかなりの渋さがわかると思う。アルバム全体に漂うムードは土臭く、見たこともないのに開拓時代の頃のアメリカの風景が見えるような気になってしまうから不思議だ!!!超大名盤!!!

-The Band-

-The Last Walts-

The Band 誰もが名乗れそうだけど、誰も名乗れないバンド名だと思う今日この頃。

初掲載:2009.05.15.

加筆、修正:2011.04.22.

今回は前回の木村さんとの対談にも「悪魔やー!」と出てきたLittle Walterを。

初めて聴いたのはウルフルズに入ってしばらくのこと。どういう経緯か忘れてしまったが、トータス松本氏に「Little Walter聴いてみたら?」と勧められ、CDを買ってはみたものの、どうも、入っていけなかったというのが正直なところ。当時のオレは、まだまだ「BLUES」という音楽に興味がわいていなかった。しかしながら、この連載がきっかけで改めて「BLUES」という音楽に接することができたのは本当に良かったと思っている。そしてLittle Walterの音楽にも。

Little Walterはブルースハープ(ハーモニカ)プレイヤーだ。この人のすごいところは、それまで素朴な楽器だったブルースハープをアンプで増幅させ、太く力強い楽器として確立させたことだろう。Muddy Watersがアコースティックギターからエレキギターに持ち替えたように、大都市シカゴでの「BLUES」の進化の上で、必然的なものだったのかも知れない。

-Blues With A Feeling-

1952〜59年までの録音からの好編集盤だ。代表曲「Juke」や「Off The Wall」、「My Babe」、Bo Diddleyも参加した「Roller Coaster」などなど、Little Walterの入門編としては申し分ないだろう。アルバムタイトル曲はPaul Butterfield Blues Bandも取り上げている。

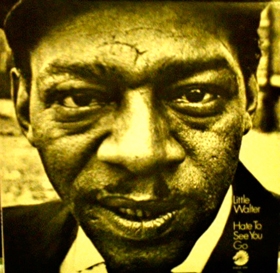

-Hate To See You Go-

なんともえらいジャケットだ。上記のアルバムとダブっている曲もあるのだが、このジャケットのインパクトで買わずにいられなかった。タイトル曲の「Hate To See You Go」やPaul Butterfield Blues Bandも取り上げた「Mellow Down Easy」、「Oh Baby」など聴きどころが多い。上記のアルバムにも収録されている「Oh Baby」の違いを聴き比べてみるのもおもしろい。

38歳という太く短い生涯だったLittle Walter。2009年に公開された映画「Cadillac Records」は、ブルースの名門レーベル「Chess Records」にまつわる話なのだが、オーナーのLeonard Chess、Muddy Watersとともに描かれているLittle Walterの凄まじい生き様。ブルースに興味のある人には是非とも見てほしい映画だ。

これもブルース。

初掲載:2008.03.28.

加筆、修正:2011.04.08.

偉大なソウル・シンガー、Sam Cookeの愛弟子というのもあって、「The Last Soul Man」とも呼ばれている。関西地域の方は、トータス松本氏が2002年にアメリカまで訪ねていったテレビ番組で名前を覚えているかも知れない。

Bobby Womackとしてのソロでのキャリアは1968年リリースのアルバム「Fly Me To The Moon」以降になるのだが、それ以前はThe Valentinosというグループに所属。The Rolling Stonesのカヴァーでも有名な「It's All Over Now」や、「Lookin' For A Love」などのヒット曲がある。

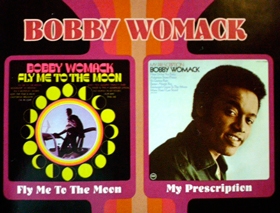

-Fly Me To The Moon/My Prescription-

いわゆる2in1シリーズで販売されているファースト&セカンドアルバム。タイトル曲「Fly Me To The Moon」はみなさんご存知、ジャズのスタンダードナンバーだ。ここではBobby流のソウルミュージックにアレンジされていてなんとも素敵だ!イントロのギターの感じは、、、もう、、、最高だ!この他にもファンキーな「What Is This」、Wilson Pickettとの共作「I'm A Midnight Mover」、Aretha Franklin、Wilson Pickettも取り上げた名曲「I'm In Love」など、聴きところ満載だ!これにセカンドアルバムの「Oh How I Miss You Baby」(大好きな曲!)、「I Left My Heart In San Francisco」、「I'm Gonna Forget About You」なども一度に聴ける、超オススメなアルバム!

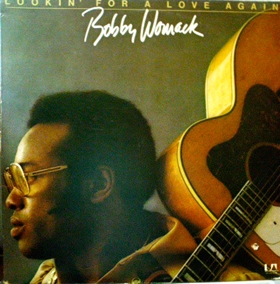

-Lookin’ For A Love Again-

たしか、このアルバムを1994年頃、当時のウルフルズのプロデューサー、伊藤銀次さんに教えてもらったのがきっかけで、Bobby Womackを聴くようになったと思う。本当に銀次さんにはいろんな名曲、名盤を教えてもらったなぁ。感謝です!タイトル曲は前出のThe Valentinos時代のセルフカヴァー。1974年リリース。

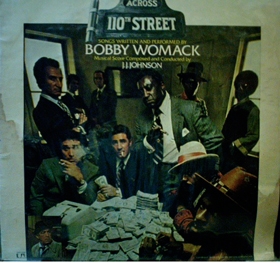

-Across 110th Street-

映画「Jackie Brown」の主題曲として取り上げられたのもあって、これでBobby Womackを知った人も多いのでは。当時このレコードはあまりにも高すぎて買えなかった。内容はトロンボーン奏者のJ.J. Johnsonとの共作で、半分がインストゥルメンタル、半分がBobby Womackの歌入りという構成。まぁ、映画のサウンドトラックというのもあって仕方のないところなんだが、タイトル曲の他にも「Quicksand」、「If You Don't Want My Love」、「Across 110th Street-Part2」と聴きどころ満載!1972年リリース。

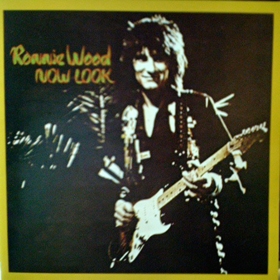

-Now Look/Ronnie Wood-

言わずと知れた現The Rolling Stonesのギタリスト、Ron Woodが1975年にリリースしたソロアルバム。Bobby Womackはこのアルバムで、プロデュース、作詞・作曲、Vocal&Guitarとしてクレジットされている。上記のアルバム「Across 110th Street」に収録されている「If You Don't Want My Love」の再録バージョンも聴ける。

The Rolling Stonesのアルバム「Dirty Work」「Voodoo Lounge」にも参加しているBobby Womack。本当に活動の範囲が幅広く、他にもいろんなところで

「Bobby Womack」の名前がクレジットされているので、興味のある人は目を凝らしてチェックしてみよう!

2011.04.01.

ー前回のつづきー

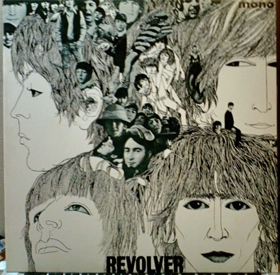

ラジオから聴こえてきたThe Beatlesのアルバム「Revolver」は、ちょっとした衝撃だった。それまでのThe Beatlesに対するイメージは、曲で言うところの「Let It Be」であったり、「Yesterday」であったり、「Please Please Me」だったので、よくThe Rolling Stonesを引き合いに出して言われてる「The Beatlesは優等生の音楽で、The Rolling Stonesは不良の音楽」というような、軽はずみなイメージをオレも持っていたのだが、ラジオから聴こえてきた「Revolver」に収録された曲たちは、そんなイメージを軽く吹き飛ばしてくれた。たしかに「Here, There And Everywhere」や「For No One」なんかは優等生の部類に入るかもしれないが、「She Said She Said」や「Tomorrow Never Knows」に「優等生」という言葉は似合わないだろう。George Harrisonの曲「Love You To」に至っては「???」しか出てこなかったように思う。そんなこともあってThe Beatlesのことを初めて毒毒しく、且つサイケデリックに感じた、アルバム「Revolver」はオレにとって思い出深い。

-Revolver-

言わずと知れたThe Beatlesの名盤。盟友Klaus Voormannのジャケットデザインも秀逸だ。当時アナログ盤でモノラルMIXを探しては、大枚はたいて購入していたのだが、CDで聴けるようになったのは本当に嬉しいことだ!!!

「The Beatles=Rock'n'Roll」というのと同じように「The Rolling Stones=Blues」という図式もよく見られる。この「The Beatles VS The Rolling Stones」みたいなところは「優等生VS不良」というよりも「より白人的なThe Beatles VS より黒人的なThe Rolling Stones」といった感じだろうか。とはいっても、The Beatlesにもブルースの影響がみえる曲はたくさんある。John Lennon作の「Yer Blues」なんかはタイトルにも入っているし、「Revolution」のイントロなんかはモロElmore Jamesのスタイルだ。Paul McCartney作の「I’ve Got A Feeling」や「Why Don't We Do It In The Road ?」なんかもそうだろうし、「Helter Skelter」は「Anthology 3」に収録のバージョンを聴いてみるとおもしろいことになっている。George Harrisonの曲にも「For You Blue」や「Old Brown Shoe」など、ブルースからの影響が色濃い曲が存在する。しかもどの曲もアルバム「The Beatles(通称ホワイト・アルバム)」以降の曲というのがおもしろいところ。やはり一種の先祖帰りというか、ルーツミュージックに自然と向かっていったのだろうか。

-Hey Jude-

ブルース生誕100年を記念して作られた、Martin Scorsese制作総指揮の「THE BLUES Movie Project」の中に「Red White And Blues」という映画がある。これは「ブルース」という音楽が当時のイギリスのミュージシャンやバンドによって扉を開かれ、アメリカに逆輸入され「黒人の音楽」としてようやく受け入れられたという話を、Van MorrisonやSteve Winwood、Eric Claptonなどのインタビューを交えて、「ブルース」の影響が当時のイギリスでどんなものだったのかが描かれている。その中で大御所ブルースマンのB.B.Kingが「The BeatlesはRock'n'RollでBLUESじゃない。だが、それでも私は感じた、BLUESの匂いを。」と語っているシーンがあるのだが、上に挙げた曲のタイトルや形式だけのことを言っているのではないのが、その映像からはよくわかる。とても説得力のある言葉だ。興味のある方は是非映画を見てみて欲しい。

そう思ってThe Beatlesのアルバムをファーストアルバムから順番に聴くと、Rock'n'Rollをから始まって、Country Musicを通り、Classicと融合して、そしてBLUESに辿り着く、という道がなんとなく見えてくるのはオレだけだろうか。

いまだに魅力が尽きないThe Beatles。そしてRock'n'RollとBLUESの旅はまだまだ続く。

-Magical Mystery Tour-

初掲載:2009.05.08.

加筆、修正:2011.03.25.

- 2012年

- 2011年

- 2010年